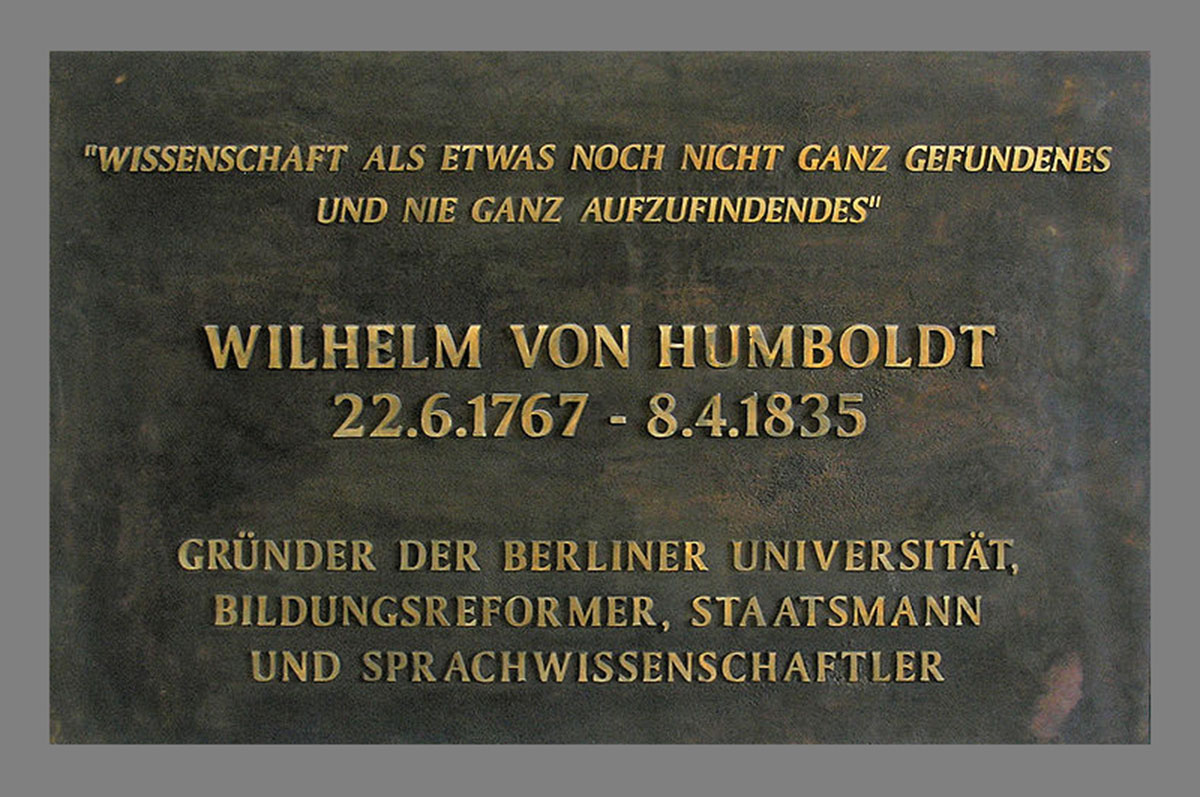

Zuletzt stand er meist etwas im Schatten seines vielleicht noch bekannteren Bruders Alexander, dessen 250. Geburtstags 2019 vielfach gedacht wird, aber auch Wilhelm von Humboldt gehört zu den markanten Persönlichkeiten, die eine nähere Betrachtung sicher wert sind.

Die Lebenswege, die die beiden zwar in betuchten Berliner Verhältnissen aufgewachsenen, aber früh vaterlos gewordenen Brüder eingeschlagen haben, könnten unterschiedlicher kaum sein: Der eine blieb ehelos, der andere heiratet früh und setzt 8 Nachkommen in die Welt. Alexander zieht es in weit entfernte Länder und Kontinente, Wilhelm bleibt stets in Europa, meist in Berlin.

Spurensuche: Hier soll natürlich nicht dem gesamten Schaffen Wilhelm von Humboldts nachgegangen werden, vielmehr geht es darum, ein paar Grundlinien seiner (heute würde man sagen) linguistischen Komparatistik, also seiner vergleichenden Sprachforschung und Sprachwissenschaft im frühen 19. Jahrhundert, aufzuzeigen.

Bereits in jungen Jahren beherrscht er viele (sieben) Fremdsprachen, und seine Sprachtheorie basiert ganz wesentlich auf dem Vergleich völlig unterschiedlicher Sprachen aus den verschiedensten menschlichen Kulturkreisen. Beim Versuch, “ein Zurückführen des Mannigfaltigen im Sprachbau auf Typen” herauszuarbeiten, gelangte er zunächst zu der Ansicht, dass 3 Sprachsysteme hierarchisch zu unterscheiden seien:

Auf Stufe 1 stünden Sprachen, die nur Gegenstände bezeichnen, bei denen die Verknüpfungen durch den Verstehenden hinzugedacht werden müssten; er nennt sie isolierende Sprachen.

Auf Stufe 2 dieses Rankings stehen beim ihm die sogenannten agglutinierenden Sprachen, also jene, bei denen formgebende Komponenten wie Affixe hinzukommen.

Auf der nach Humboldt 3. und damit zunächst höchsten Stufe der Sprachentwicklung stehen dann Sprachen, bei denen das Wort selbst durch die Flexion (also Numerus, Genus, Kasus usw.) die grammatischen Verhältnisse anzeigt. Als Beispiele führt er die alten indoeuropäischen Sprachen Sanskrit und Altgriechisch oder die semitischen Sprachen an.

Aber Humboldt erkennt auch, dass mit dieser eher simplen Typisierung der Komplexitität seines Untersuchungsgegenstands längst nicht genüge getan sein kann. Denn: Wie passen etwa die chinesische Sprache, eine Sprache, in der sich eine hochentwickelte intellektuelle Kultur ausdrückt, oder der Wegfall der Flexion in den modernen europäischen Sprachen wie im Englischen in diese Typologie?

Humboldt sieht das Problem, relativiert und modifiziert seine Stufentheorie gründlich: Flexionsarmut und damit relative Formlosigkeit bedeuten für ihn nun nicht mehr intellektuelle Simplizität oder gar Geistlosigkeit, sondern indizieren im Gegenteil eine höhere Beweglichkeit des menschlichen Geistes.

Anders gesagt: Der Gedanke herrsche hier frei über die Sprachlaute und befreie sich von den materiellen Aspekten der Flexionsformen. Damit verliere die Sprache zwar einige ihrer ästhetische Qualitäten, aber die analytischen Sprachen wie das Chinesische oder Englische forderten dem Verstand größere Arbeit ab als die „fast maschinenmäßige“ (heute würde man sagen “technische”) Hilfe durch die Flexion, meinte Humboldt erkannt zu haben.

Spannend wird es freilich, wenn man auch die dynamische Dimension von Sprache sieht: Auch Humboldt tut das, und folgert daraus, dass in jedem Dialog, in dem ein Subjekt auf sprachliche Objekte trifft, welche sein Gegenüber geformt hat, und sie nutzt und weiterentwickelt, aber auch durch die ständige Umformung der Gedanken bei Mehrsprachigkeit die Entstehung dieser gemeinsamen Sprache gefördert werden kann, die stets eine lebendige, dialogische und nicht nur ein Artefakt oder ein durch Konvention festgelegtes Zeichensystem ist.

Im Klartext: Weg von einem rein deskriptiven Ansatz hin zu einem innovativ und dialogisch angelegten Sprachentwicklungsprozess-Verständnis, welches potenziell in jedem Gespräch zwischen kompetent sprechenden Individuen weiterentwickelt werden kann. Mit diesem Sprachverständnis war Humboldt seiner Zeit meilenweit voraus.